L’arte, come vari altri campi d’indagine e di ricerca, vanta dei soggetti privilegiati, i quali, nel corso dei secoli, vengono dipinti più e più volte con tonalità peculiari e irripetibili. Nella schiera di soggetti privilegiati dell’arte rientrano Ettore e Andromaca, la cui fama è rimasta immacolata nonostante l’azione erosiva del tempo. Ettore, primogenito di Priamo ed Ecuba, aveva fama di essere il più valoroso tra i «Troiani domatori di cavalli»1. Doveva essere uomo di cuore, Ettore, e prode, per quanto la sua fermezza mostrasse a volte il bisogno di venir ravvivata. Andromaca, dal canto suo, è una delle figure più toccanti dell’antichità. Di lei abbiamo un ritratto sconsolato e solcato dal dolore. Figlia di Eezione, re di Tebe, lo vide scendere nell’Ade insieme ai sette fratelli e alla madre, vittime della spada di Achille dai piedi veloci e della terribile Artemide. Destinata alla solitudine e alla perdita di tutti i suoi cari, vedrà altresì morire lo sposo e il figlio Astianatte. Il suo nome, Ἀνδρομάχη [Andromàche], “colei che combatte gli uomini”, fa pensare a un Don Chisciotte arcaico, che non può nulla dinanzi alle pale del fato. Le parole con cui Andromaca si rivolge a Ettore riescono a ben descrivere la sua impotenza:

«Infelice, la tua forza sarà la tua rovina; non hai pietà del figlio ancora bambino e di me, sventurata, che presto resterò vedova perché gli Achei ti uccideranno tra poco, assalendoti in massa; e se ti perdo, allora è meglio che muoia anche io; non ci sarà più conforto per me se il tuo destino si compie, solo dolore. Ho perduto mio padre e mia madre; il padre me lo uccise Achille glorioso […]. Sette fratelli avevo, nella reggia, e tutti, nello stesso giorno, scesero all’Ade […]. Mia madre […] Artemide, signora dell’arco, nella dimora di mio padre la uccise» 2.

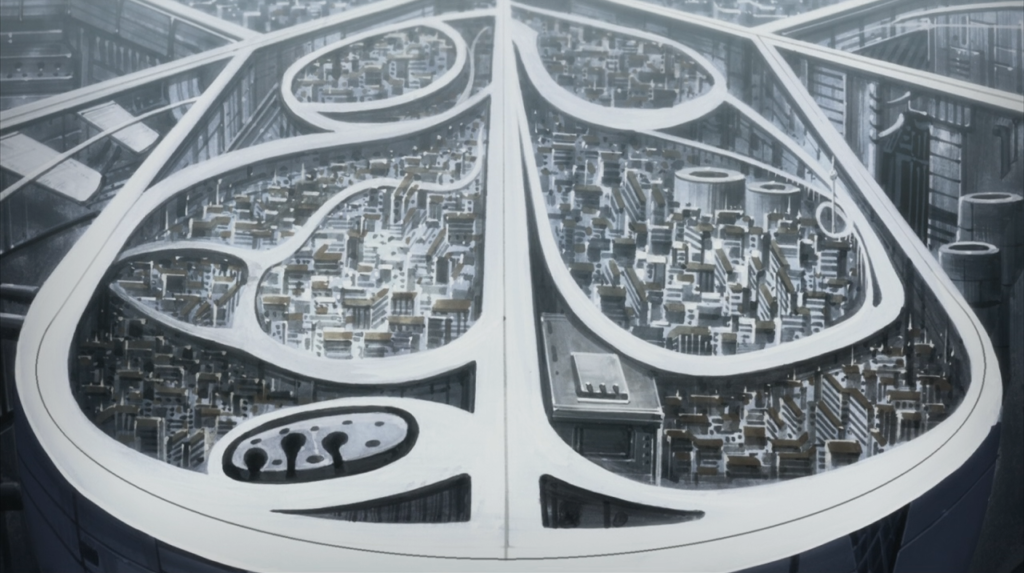

D’altro canto, solo l’arte poteva (e può) mettere a nudo, a livello figurativo, l’impotenza e la disperazione di Andromaca dinanzi al senso del dovere che anima fin dalle viscere il corpo di Ettore, contro il quale quest’ultimo nulla può. Credo che l’artista che meglio ha saputo incarnare questa immobile disperazione tra i due personaggi antichi sia l’italiano Giorgio de Chirico. Questi, non a caso, nel 1917 sceglie di dipingere il momento più tragico giunto fino alle nostre orecchie: l’ultimo gesto di affetto che i due si scambiano presso le porte Scee, prima che il primogenito di Priamo rimetta l’elmo ed imbracci la spada. Ettore e Andromaca vengono raffigurati come due manichini, di quelli usati dalle sarte per creare o aggiustare gli abiti, privi di vita. Essi rappresentano l’uomo-automa contemporaneo, l’uomo senza volto che gli venne ispirato da uno dei personaggi nati dall’ironica penna del fratello Alberto Savinio. Avvicinandosi al genere della pittura metafisica, il manichino, dipinto con una precisione che nulla ha del realismo, mostra la volontà del suo autore di rappresentazione e, al contempo, di privazione della vita. Esso è una forma presa dalla vita assolutamente privo di vita. De Chirico, guardando a Schopenhauer e Nietzsche, si era convinto della profondità del non senso della vita, il quale poteva venir tramutato in arte.

Ettore e Andromaca sono immobili, immersi in una dimensione adinamica, atemporale e aspaziale. Nonostante i due pilastri sullo sfondo sembrino richiamare le porte Scee, essi potrebbero far parte della scenografia di qualunque luogo o città, in una qualsiasi epoca: il color rosso-brunastro è l’indizio più consistente della drammaticità del momento. Nell’ambiente circostante predomina il silenzio più assoluto. I due manichini, Ettore e Andromaca, assomigliano alla realtà così come noi la conosciamo, richiamano alcuni tratti noti di essa. Eppure, ad uno sguardo più attento, queste due figure svelano un lato inquietante, un profilo irreale. Strette una all’altra, con il capo che si volge a indicare un’espressione di profondo dolore, pur senza l’appoggio dei muscoli facciali, Ettore e Andromaca mancano degli arti superiori. Il loro tentativo di un ultimo abbraccio non può avere luogo e sono costretti a fermarsi con quell’espressione di profondo dolore che ne tormenta irrealmente il volto. L’abbraccio è protezione e conforto. Ettore non può dare ad Andromaca né protezione né conforto: continuerà a combattere contro gli Achei onde evitare di cadere nel biasimo e nella condanna dei Troiani. Riecheggiano le parole che Omero affida alla disperata Andromaca:

«Tu, Ettore, tu mi sei padre e madre e fratello e sei anche il mio giovane sposo: abbi pietà di me, resta qui sulla torre, non fare del figlio un orfano, di me una vedova […]»3.

A renderli veri e propri personaggi epici contribuisce da ultimo Ettore, con le sue fatali parole:

«Donna, so anch’io tutto questo; ma terribile è la vergogna che provo davanti ai Troiani, alle Troiane dai lunghi pepli se, come un vile, mi tengo lontano dalla battaglia; me lo impedisce il mio cuore, perché ho imparato ad essere forte, sempre, e a combattere con i Troiani in prima fila, per la gloria di mio padre e per la mia gloria. […] Io penso a te, a quando qualcuno degli Achei vestiti di bronzo ti priverà della tua libertà e ti trascinerà via in lacrime […]. Ma possa io morire, possa ricoprirmi la terra prima che ti sappia trascinata in schiavitù, prima che debba udire le tue grida»4.

Nell’opera di De Chirico Ettore e Andromaca sono due manichini assoggettati al fato e, d’altra parte, come gli esseri umani, desiderano un contatto fisico inteso come fonte di conforto e affetto. Un contatto che diviene inafferrabile e ineffabile. Ecco, dunque, che l’arte si fa carico del compito di rivelare i misteri e gli enigmi della realtà che ci circonda. L’artista osserva le cose come fosse la prima volta e percepisce ciò che sta oltre la materia visibile. Così De Chirico sembra intuire il senso e le dinamiche profondamente umane che si celano nell’ultimo incontro tra Ettore ed Andromaca.

Sonia Cominassi

NOTE:

1. Omero, Iliade, a cura di M. G. Ciani, Marsilio Editori, Venezia, 2003, p. 125.

2. Ivi, p. 123-124.

3. Ibidem.

4. Ivi, p. 124-125.