Quante volte abbiamo cercato di nascondere o superare le nostre fragilità? La società post-moderna non aiuta ad indirizzarle verso una prospettiva dignitosa, a pensarle come delle risorse. Il contesto sociale, politico e culturale esalta la competizione e il raggiungimento spregiudicato di obbiettivi. Prevale il potere come forza egoistica in ogni sua dimensione. Esso diventa la condizione senza la quale non si è nulla e non si può condurre un’esistenza di senso e gioiosa.

Com’è possibile, oggi, considerare il concetto di fragilità e la sua esperienza non solo un elemento transitorio negativo, ma una condizione sostanziale che appartiene a ogni essere umano nell’arco della propria esistenza?

Il termine “fragilità” deriva dal latino frangere che significa “rompere, spezzare”. L’essere fragile implica quindi la possibilità di rompersi di fronte ad un evento che ci schiaccia. Pascal diceva: «L’uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna che pensa» (B. Pascal, Pensieri, Einaudi, Torino, 1967, pag. 160).

La realtà contemporanea vede un continuo e proficuo ragionamento attorno al tema del biocentrismo incentrato più sul ruolo in evoluzione delle biotecnologie – che riducono ogni complessità umana riducendoci a macchine, teoricamente, immuni alle difficoltà – piuttosto che sulla riflessione attorno alla condizione umana e sulle capacità di ogni essere umano di esser-ci.

Controcorrente a questa realtà, la consapevolezza del carattere universale della condizione di fragilità umana, che può apparire in ogni momento e dimensione della nostra vita, dovrebbe ispirare ogni pensiero del diritto e delle istituzioni sociali. In merito a ciò, nel 1998 la Dichiarazione di Barcellona presieduta da rappresentanti di trentasei città europee in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha proposto di inserire il principio di vulnerabilità tra le colonne portanti del “credo” bioetico, insieme ad integrità, dignità umana e autonomia. La fragilità umana appare dunque sempre più non come limite, al contrario richiede di essere ascoltata e rispettata.

Diventa dunque necessario riflettere seguendo le parole dello psichiatra Eugenio Borgna quando afferma che «la fragilità fa parte della vita, ne è una delle strutture portanti, una delle radici ontologiche» (E. Borgna, La fragilità che è in noi, Einaudi, 2014 Torino, p. 5) e quindi una qualità umana da coltivare e non da anestetizzare. Una condizione che ha peculiarità fisiche, psicologiche e che accompagna il nostro esser-ci nel mondo in ogni momento e dimensione dall’infanzia alla vecchiaia.

La riflessione sulla fragilità, intesa come condizione costitutiva dell’essere umano, ci permette così di accogliere l’idea, troppo spesso scartata, che l’essere umano in qualsiasi momento della sua vita ne faccia esperienza poiché, come afferma il filosofo Luigi Alici,«non si può essere vivente senzaessere vulnerabili» (L. Alici, Il fragile e il prezioso, Morcelliana, 2016, p.35). Le esperienze della paura, dell’angoscia e della malattia sono vicende che più accomunano ogni essere umano. La storia della fragilità muove i suoi primi passi nell’antichità e si articola attraverso diverse forme in base al contesto.

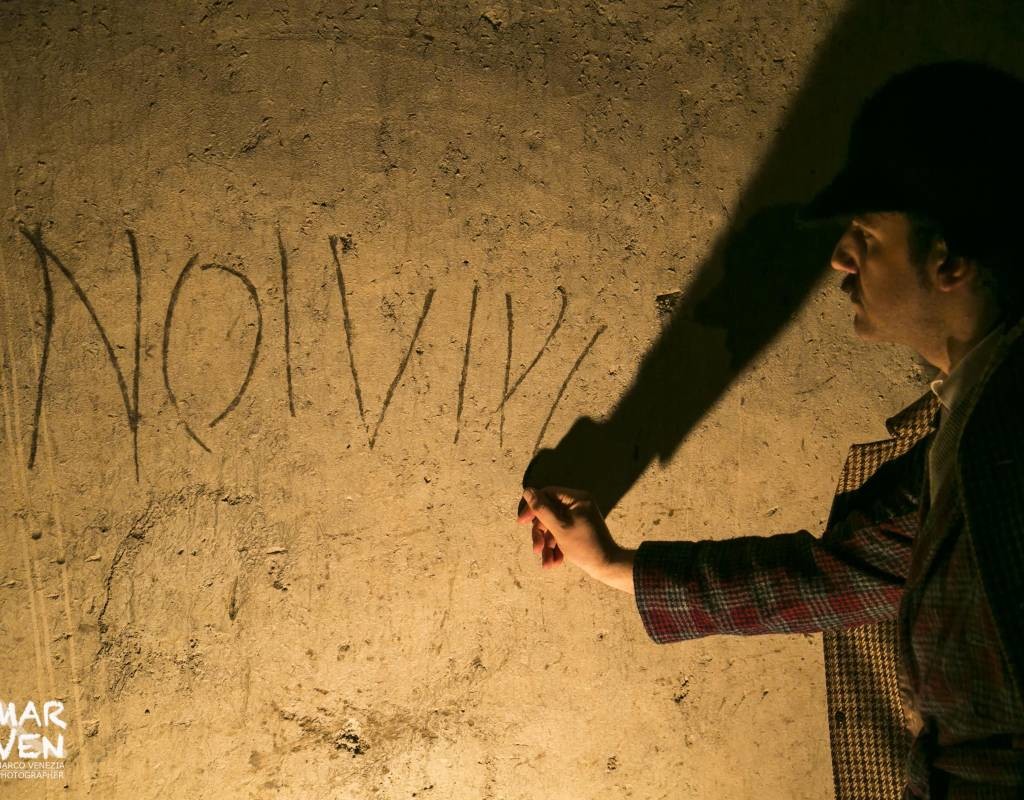

Diviene fondamentale collocare nelle nostre vite tale vulnerabilità e, come fosse una pars costruens, chiederci se sia possibile parlare di forza della fragilità che, se a livello grammaticale risulta un ossimoro perfetto, adottando un pensiero più ampio ci permette di considerarla non solo come condizione essenziale, ma come esperienza di vita reattiva e creativa.

Pensiamo ad autori come Leopardi: il poeta della fragilità reattiva e rivoluzionaria. Egli nel suo capolavoro La Ginestra auspica una comunità di fragili a fronte della potenza della Natura; esseri umani consapevoli della propria fragilità tesa a diventare forza di trasformazione e riscatto.

Diversi autori e artisti sono riusciti a sublimare la propria fragilità in forza di parole e di pensieri. Ciò potrà aiutarci a comprendere il carattere rivoluzionario della vulnerabilità umana e il suo potere creativo come forza opposta al potere ma pur sempre reattiva e per nulla passiva; tornando così alle parole di Alici: «il patire non esclude l’agire e il re-agire» (ivi, p. 63)

Per noi esseri umani segnati dal limite, dal fallimento e dalla morte, comprendere la fragilità in questi termini vuol dire assumere la consapevolezza del nostro reale esser-ci nel mondo. Una modalità di vivere il presente che non si riconosce esclusivamente nel potere del denaro o della guarigione eterna, ma soprattutto nelle fragilità che accompagnano ogni nostro vissuto. Tendere verso questa riflessione, accogliere il connubio, così apparentemente innaturale, tra fragilità e creatività ci può avvicinare ad una reale e profonda condizione umana non solo come forma anti-sociale o “malattia di esistenza”, bensì come prospettiva da cui ripartire divenendo consapevoli dell’immensa ricchezza e complessità di ogni essere umano.

NOTE

[Photo credit Markus Spiske via Unsplash.com]

Giulia Favetta

Vive tra le sponde del lago di Garda e Brescia. Ogni suo passo è animato da un amore incondizionato per la filosofia in ogni sua sfumatura. È laureata in Filosofia e Linguaggi della modernità all’Università di Trento. Racconta i suoi pensieri che si armonizzano perfettamente con la sua formazione filosofica.