Mi immagino un dialogo. No, non un dialogo centrale, ma uno che stia sul fondo della scena. Utile solo a creare rumore bianco.

Mi immagino il contesto, la Puglia. No, non quella delle discoteche o delle masserie a 5 stelle, meglio quelle dei campi e dei borghi disabitati.

Siamo alla fermata dell’autobus del piccolo comune di San Giorgio Ionico.

Mi immagino due protagonisti. No, non veri e propri protagonisti, direi quasi comparse.

Si chiamano Paola e Mohamed. Ogni mattina, all’alba, aspettano i rispettivi autobus per andare a lavoro. Lei quello diretto per Andria, lui quello per Nardò.

Mi immagino le loro storie. No, non quelle eroiche e pompose , bensì quelle sofferenti e sconosciute.

In quel poco tempo in cui siedono ad aspettare, ciascuno, a turno, restava in religioso silenzio per ascoltare l’altro. Lei racconta di una vita passata sui campi, lui di aver attraversato il deserto del Sahara e il Mediterraneo prima di giungere in Sicilia nel 2006.

Mi immagino l’orgoglio nei loro occhi. No, non quello per una carriera in decollo, ma quello che trapela quando ci si rivolge al passato, a ciò che si è costruito.

Spesso i due si scambiano le foto che ciascuno tiene con cura nel proprio portafoglio. Lei quelle di suo marito e i suoi tre figli, lui quelle di sua moglie e i suoi due figli.

Mi immagino i loro sogni. No, non quelli poetici a lunga scadenza, scelgo quelli più vicini ed umili.

Prima di iniziare la giornata lavorativa s’incoraggiano a vicenda rammentando i prossimi traguardi. Lei le ultime rate del mutuo della casa da pagare, lui un lavoro fisso a Catania per vivere accanto alla famiglia.

Mi immagino le loro professioni. No, non quelle da colletto bianco, preferisco quelle mansioni lente e dimenticate.

Quasi quotidianamente svelano i segreti del proprio mestiere da bracciante. Lei praticava la acinellatura, lui raccoglieva i pomodori (ma anche patate e angurie, dipendeva dalle stagioni).

Mi immagino le loro prestazioni fisiche. No, non quelle degli atleti, meglio quelle logoranti del contadino.

Molte volte, per rappresentare al meglio le movenze che il loro lavoro richiedeva, cominciano a muoversi ed a gesticolare. Lei alza le braccia fingendo, con estrema sensibilità, di prendere gli acini più piccoli, lui si protrae verso il terreno simulando di cogliere il pomodoro a terra.

Mi immagino le loro paghe. No, non quelle faraoniche dei manager di successo con tanto di contratto, bensì quelle consuetudinarie frutto di accordi fittizi.

Seduti sulla stessa panchina, con un pizzico d’ironia, si confidavano il guadagno giornaliero che gli sarebbe spettato. Lei 27 euro, lui 20-24 euro al giorno. Ah dimenticavo, a queste cifre molte volte bisogna sottrarre la quota per il caporale, il costo del trasporto fino ai campi in pullman, il prezzo del panino e della bottiglietta d’acqua per la pausa pranzo.

Mi immagino i loro desideri che si avverano. No, non ce ne sono più.

L’autobus continua a passare, ma nessuno sta ad aspettare. La panchina è vuota. Lei muore il 13 luglio del 2015 per cause ignote, lui il 23 luglio dello stesso anno per un colpo di calore. Entrambi lavoravano da 12-13 ore.

Mi immagino un dialogo che non è mai avvenuto e che non avverrà mai.

Mi immagino un dialogo già dimenticato. Superato.

Avanti un altro.

Marco Donadon

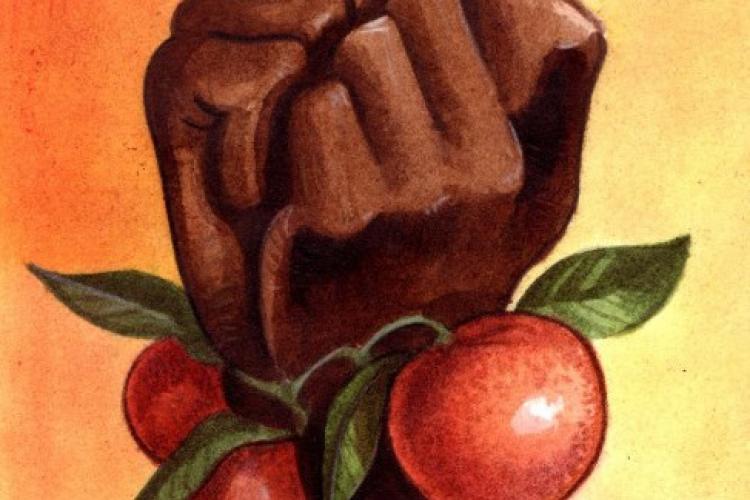

[Immagine tratta da http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/09/schiavi-caporalato1.jpg]