Ci sono storie, poche, che ascolteresti mille volte, senza mai chiederti se sono vere. E’ che proprio non ti interessa, non è importante.

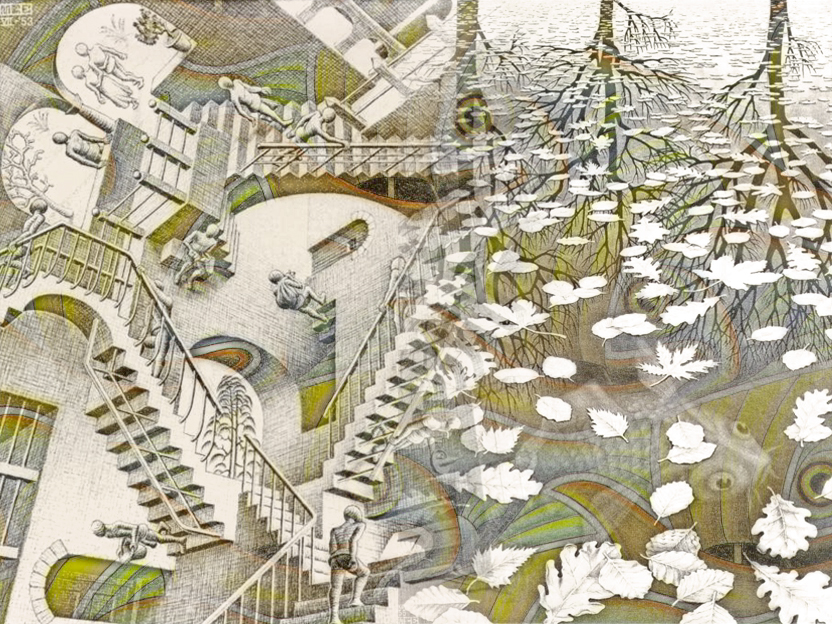

Una di queste racconta di Kublai Kan, imperatore dei Tartari, che dopo aver conquistato un impero sterminato, si accorge della sua corruzione e capisce di avere solamente ereditato la rovina dei sovrani avversari. Incontra però Marco Polo, venuto da Occidente, che lo incanta con i suoi resoconti di viaggio: descrive le città che ha incontrato, città di memoria, di desiderio, di segni del linguaggio, città con cupole d’argento, altre costruite su palafitte, altre ancora del tutto identiche ad Amsterdam o a New York. Di tutto questo ci racconta Italo Calvino, appunto, nelle città invisibili, e ci racconta di come il Kan segua le storie dell’esploratore sfogliando un atlante, dove sono contenute le mappe di tutto il suo impero, e di tutti gli altri imperi del mondo, e di come interroghi Marco Polo sulle città che vede, e su quelle che immagina, e su quelle che sogna. Arriva infine, l’imperatore, a sfogliare sul suo atlante le carte delle città “che minacciano negli incubi e nelle maledizioni: Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World. E dice: – Tutto è inutile, se l’ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo che, in una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente.”

La risposta che gli dà Polo penso che sia una delle cose più esatte che abbia mai letto. Credo anzi che sarebbe buona cosa farla stampare in serie su una bella carta da lettere con tanto di ceralacca sulla busta, e attaccarla insieme alla targhetta distintiva alla caviglia dei bambini nei reparti di neonatologia, che ognuno abbia la sua, con tanto di foglietto illustrativo: “Da leggere con cura ogni sera, prima di dormire, e ogni mattina, prima di lavarsi i denti. Le domeniche, anche dopo pranzo.”

Religioso silenzio…

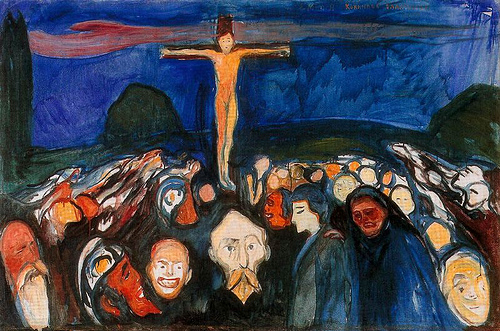

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.”

Ecco che troviamo, unita e ben formulata, la risposta a mille quesiti che oggi, nell’arrivato e al tempo stesso progressista XXI secolo, si sentono formulati un po’ ovunque: che senso ha conoscere i Canti di Leopardi? O ascoltare Chopin? O studiare il latino, leggere Omero, andare a teatro a vedere l’Othello?

Ci si capiscono anche le piccole cose di tutti i giorni, in quella chiave lì. Alcune frasi profonde di alcuni film profondi, ad esempio. La Grande Bellezza gira tutto intorno a questa idea di inferno, per dire

«Finisce sempre così. Con la morte. Prima, però, c’è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore»;

o ancora:

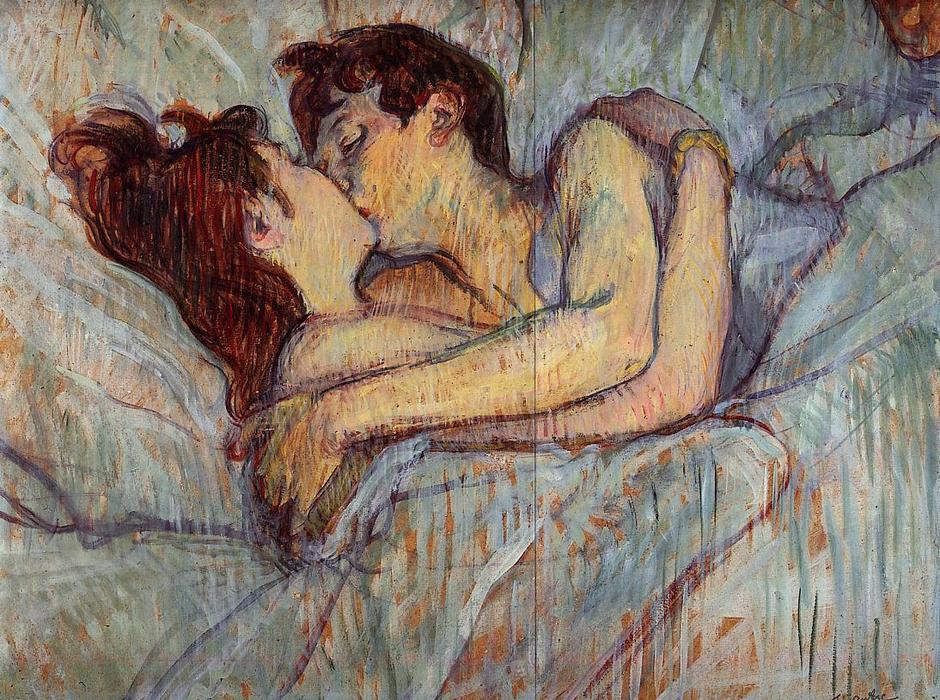

«A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta: “La fessa”. Io, invece, rispondevo: “L’odore delle case dei vecchi”. La domanda era: “Che cosa ti piace di più veramente nella vita?”».

[Breve digressione. Questo ricorda molto il momento in cui Holden Caulfield, lo scapestrato studente del romanzo di Salinger, torna a casa una notte, dopo essere stato espulso per l’ennesima volta dall’ennesimo college, e trova la vecchia Phoebe. La vecchia Phoebe è sua sorella, ha in realtà 10 anni, ma Salinger nella sua genialità le conferisce una saggezza degna di una guida spirituale. E qui si apre uno dei dialoghi più belli (e più celebri, non sono sicuramente il primo a dirlo) della letteratura americana contemporanea. Phoebe è amareggiata dall’atteggiamento di Holden, il quale cerca vanamente di giustificarsi, e gli risponde ripetutamente con la medesima sentenza: “Papà ti ammazza.” Questo una, due, tre volte, non lo guarda nemmeno in faccia, finché all’improvviso si volta verso il fratello e chiede: «Holden, ma a te piace qualcosa, nella vita?». Quello rimane spiazzato, butta lì un paio di risposte poco credibili, subito smontate dalla sorella, poi ci pensa un attimo e dice: «hai presente quella canzone che fa “Se scendi dai campi di segale, e ti prende al volo qualcuno…» Phoebe lo interrompe: è una poesia, di Robert Burns, e dice “e ti viene incontro qualcuno”… Ne sa, eh, la vecchia Phoebe? Comunque Holden riprende, e dice una cosa geniale:

«Ad ogni modo, mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in quell’immenso campo di segale eccetera eccetera. Migliaia di ragazzini, e intorno non c’è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in piedi sull’orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo, voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltar fuori da qualche posto e acchiapparli. Non dovrei fare altro tutto il giorno. Sarei soltanto l’acchiappatore nella segale (in inglese, “The Catcher in the Rye”, titolo originale del romanzo, ndr) e via dicendo. So che è una pazzia, ma è l’unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia»

E’, sostanzialmente, la stessa risposta del film. Sorrentino ho trovato, in mezzo all’inferno, qualcosa che inferno non è, e l’ha fatto durare, e gli ha dato spazio. E un Oscar, tra l’altro.]

E’ stato sempre Calvino a rispondermi, quando a lungo mi sono chiesto se avesse senso, oggi, studiare filosofia. Mi è bastato tirare fuori Le città invisibili. D’altronde, «d’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda».

A me, per dire, ha risposto Venezia.

Alessandro Storchi