Sono smarrito di fronte all’altro che vedo e non tocco e del quale non so più che fare. È già molto se ho conservato il ricordo vago di un certo al di là di quello che vedo e tocco, un al di là di cui so precisamente che è ciò di cui voglio impadronirmi. È allora che mi faccio desiderio.1

Forse un po’ banale, questo sarà un promemoria sull’amore. A partire dal libro omonimo2 di Galimberti ci si può inoltrare in questo grande mare, del quale almeno una volta noi tutti siamo o siamo stati in balia. Senza partire dalle fasi dell’amore vorrei soffermarmi sul sentire dell’amore, sulla condizione dell’Io nel momento in cui si incontra l’Altro, quando si diventa desiderio. De-siderio trae la sua origine dalla parola greca sidus, che è tradotto con stella o costellazione, termine che deriva dal linguaggio di navigazione. De è un prefisso privativo a indicare l’assenza e quindi la mancanza. Per comprendere ora meglio il suo significato proviamo ad immaginare di essere un marinaio, durante un lungo viaggio e lontani da casa, in mare aperto e di doverci orientare: l’unico mezzo per avere una rotta sarebbe servirsi della posizione della stella polare. In quella notte pero’ il cielo è nuvoloso e non ci è possibile scorgere la stella. Il nostro animo è teso nella vana ricerca di quel punto di luce che ci possa salvare e lo sguardo è rivolto verso l’alto. Ci si sente smarriti per un attimo o più. È questo il sentimento che si impadronisce di noi e che fa tendere il nostro animo verso qualcosa di oltre, verso l’infinito riconosciuto nell’altro. Si desidera l’oggetto d’amore trovando in lui ciò di cui si ha bisogno, ma essendo la sua forma per natura finita e il desiderio infinito, questa tensione non si arresta, anche nella trasformazione o nel cambiamento dell’altro. Si tratta infatti di ri-conoscere nell’altro quel tu, che è familiare, che ci è proprio. Come se si realizzasse il mito raccontato da Aristofane durante il simposio platonico.

Aristofane narra a suo modo l’origine dell’amore che trova uno scopo in se stesso, senza confinarlo al solo fine procreativo. In origine tutti gli esseri viventi avevano due teste, quattro braccia, quattro gambe, due organi sessuali ed erano tondi. Vi erano tre generi sessuali, il maschile, il femminile e l’androgino, che aveva caratteristiche dell’uno e dell’altro. Per via del loro grande potere e superbia di ascendere all’Olimpio, il mito narra che Zeus decise di dividerli a metà, così che fossero più deboli singolarmente. Da allora nella loro unione l’essere umano trova la sua antica forza, garantita da Eros che infonde in lui il desiderio.

Dunque al desiderio e alla ricerca dell’intero si dà nome amore.3

Si tratta di un desiderio innato che comporta il ricongiungimento di un’unità primitiva, che ha delle conseguenza sulla propria identità che si costruisce arricchendosi e trasformandosi, come in ogni altra relazione umana, ma che è ovviamente più intima, per la sua dimensione sessuale, ed un’unica per la sua straordinaria forza e bellezza. Ed è così che accade:

Ai confini tra il corporeo e l’incorporeo, amore abita la reciprocità dello sguardo, del sorriso, della voce, del gesto, del movimento. Un sorriso che non è contrazione ma offerta, uno sguardo che apre insicuro la strada del desiderio in cui si riflette l’unicità dell’evento, una voce malcerta in cui è tutta l’immediatezza del sensibile, l’incarnazione della parola, un gesto in cui la grazia che è ritmo della bellezza chiama tenerezza, mentre un movimento che accenna una timida disposizione di danza allude a un’impercettibile gioia nascosta.4

Con questa splendida descrizione di Galimberti, termino questa breve prima parte sul tema dell’amore.

Al prossimo promemoria filosofico.

Azzurra Gianotto

Note

1 J. P. SARTRE, L’essere e il nulla (1943), pg.481, il Saggiatore, Milano 1966

2 U. GALIMBERTI, Le cose dell’Amore, Feltrinelli, Milano 2004

3 PLATONE, Simposio, 192e-193a, Bur, Milano 2007

4 U. GALIMBERTI, Le cose dell’amore, pg. 19

Azzurra Gianotto

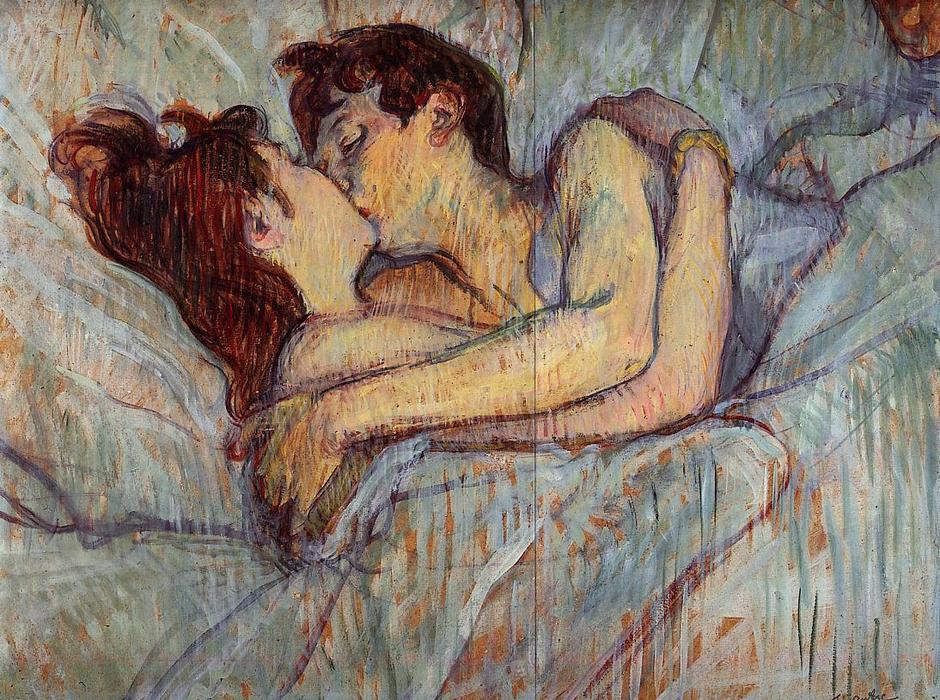

[Immagine “A letto il bacio” di Henri de Toulouse Lautrec del 1892]