Il nostro rapporto con i miti inizia prevalentemente da bambini quando ci vengono narrati come fossero delle favole millenarie che arrivano da mondi lontani, accessibili solo con l’immaginazione. A volte, vengono raccontati per dare delle spiegazioni comprensibili a quei perché e a quei ti estì (“che cos’è?”) che i bambini ci pongono, come ad esempio quelli sull’origine del mondo, e che ci stupiscono perché si presentano come delle vere e proprie domande filosofiche, delle vere ricerche di senso.

Non tutti i concetti, però, sono facilmente accessibili alla mente umana, specialmente quelli che non si formano da un’esperienza fenomenica diretta e per questo la nostra capacità di riferirci ai simboli (noi esseri umani siamo anche una specie simbolica1) è utile al processo conoscitivo e comunicativo. Attraverso il carattere statico e grafico dei simboli la comprensione del reale è facilitata perché riusciamo a richiamare alla mente qualcosa che sta per qualcos’altro, riusciamo a cogliere il rapporto di significazione tra gli elementi.

Da buon greco, Platone aveva cultura dei miti e da magnifico filosofo qual era ha saputo sia tradurre l’oralità del racconto mitologico in un dialogo filosofico scritto sia inventarne dei nuovi. Ma perché l’ha fatto? I miti (dal greco mỳthos, parola, racconto) nella sua forma originaria servivano a dare testimonianza delle imprese delle divinità e degli eroi, come fossero delle spiegazioni sull’ordine delle cose date agli uomini per soddisfare gli interrogativi che si ponevano, ma per Platone i miti diventano una possibile risposta gnoseologica che arricchisce il pensiero filosofico, cioè un pensiero che scopre e analizza. Usati con questo intento, i miti divengono un efficace strumento di sostegno al lògos, soprattutto quando questo riconosce il suo limite esplicativo.

La filosofia di Platone è piena di miti (antropologici, epistemologici, escatologici e cosmologici) e possiamo concordare che tra quelli più celebri ci sia il mito della caverna (presente nel VII libro della Repubblica) inventato da Platone stesso per rendere più intellegibile il procedimento graduale che l’uomo deve compiere per arrivare alla conoscenza, alla verità, cioè all’Idea del Bene. Ricco di simboli – come ad esempio la caverna oscura e gli schiavi incatenati – esso ha molteplici scopi a partire da quello pedagogico che serve a simulare una condizione di prigionia di cui l’essere umano può fare esperienza se vive all’oscuro della conoscenza. La porta d’ingresso della caverna è anche quella che simboleggia la via di fuga, è anche quella che permette il passaggio dall’assenza di luce alla luce, quella luce che simboleggia la liberazione dalle catene dell’ignoranza, da una condizione di minorità a una di illuminazione del sapere. E in questa raffigurazione allegorica possiamo già vedere quella che sarà la risposta kantiana dell’illuminismo. Come funzione specificamente filosofica, questo mito aiuta a capire la differenza tra il mondo delle idee e quello sensibile, ma, «in un secondo senso, più profondo, il mito è un mezzo di cui si serve il filosofo per poter parlare di realtà che vanno al di là dei limiti cui l’indagine rigorosamente razionale può spingersi. In altre parole, la filosofia avendo a che fare con i problemi più alti e difficili della mente, si trova spesso ai confini del pensabile» (N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, 1999, Volume A, Tomo 1, pp. 174.).

Questo è l’utilizzo metafilosofico dei miti, cioè di rappresentare cose al di là del rappresentabile umano, come ad esempio l’immortalità dell’anima e la dottrina della reminiscenza. Questi concetti Platone li introduce attraverso il mito di Er (libro X della Repubblica) e il mito della Biga Alata (Fedro). Attraverso la simbologia mitologica, Platone rende verosimile un contenuto razionale che risiede nella dimensione sovrasensibile (come il passaggio dell’anima da un corpo all’altro prima di reincarnarsi) ma che è possibile vedere, uno dei significati del termine idéa è infatti vedere, con l’occhio dell’intuizione.

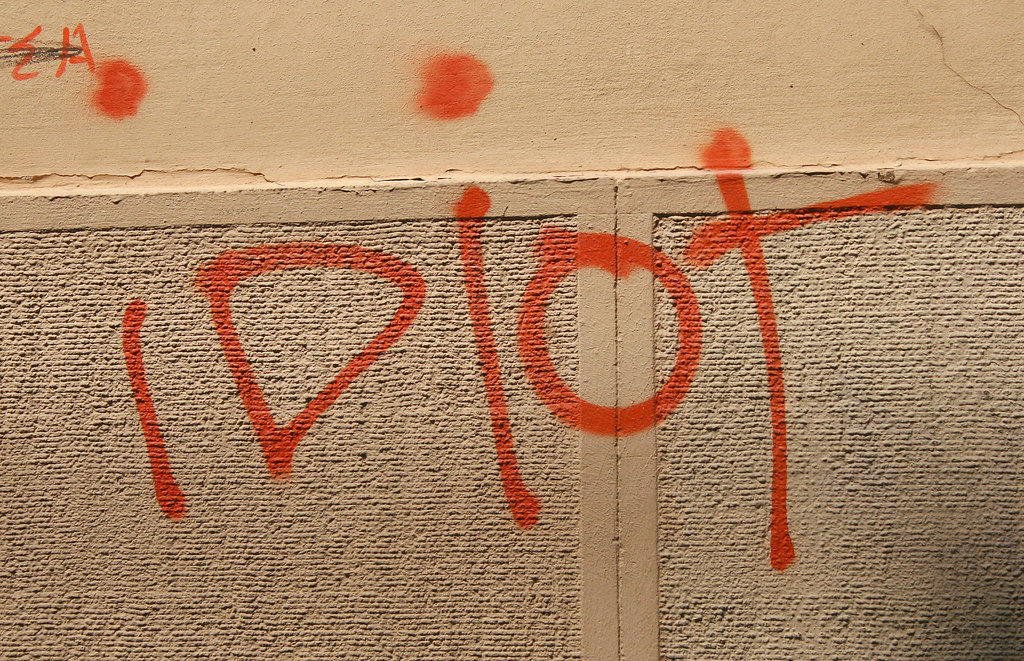

Possono in questa ottica i miti e i loro simboli rendere universale la filosofia e il suo scopo? Sicuramente Platone usandoli è riuscito a portare la filosofia fuori da una precisa temporalità ed è per questo che anche oggi, nell’era del dominio artificiale, i miti continuano ad avere valore. È quindi importante narrarli, perché fanno parte di noi, perché sono impronte della storia umana. Come le tracce lasciate dagli ominidi nelle grotte di Lascaux, che incidendo sulle pareti quei disegni hanno creato l’arte figurativa iniziando a dirci qualcosa su di noi. Ed è bello pensare che non sia una semplice coincidenza che, come nel mito della caverna, sia proprio all’interno di una grotta che il simbolico e il mito abbiano avuto inizio, abbiano lasciato un segno ancora tangibile.

NOTE

1. Cfr. T. W. Deacon, La specie simbolica. La coevoluzione tra cervello e capacità linguistiche, Giovanni Fioriti Editore, 2001.

[Photo credit Roy Dimor via Unsplash]