Ciascuno di noi esperisce un particolare legame con le proprie origini. Esiste una sorta di laccio che, anche qualora tentassimo di liberarcene, ci obbliga a fare i conti con quelle radici che ci sono, che sono le nostre e che, innegabilmente, hanno creato le condizioni, anche se solo biologiche, affinché anche noi potessimo esserci. Quando si parla della propria storia autobiografica, infatti, non si può non fare riferimento all’istante in cui la vita, biologicamente intesa, ha avuto inizio: la nascita. Poi si cresce, si diventa adulti, si invecchia. Ma la prima domanda di senso resta la stessa, ovvero: da dove veniamo? Quali sono le nostre origini? Da dove tutto ha avuto inizio?

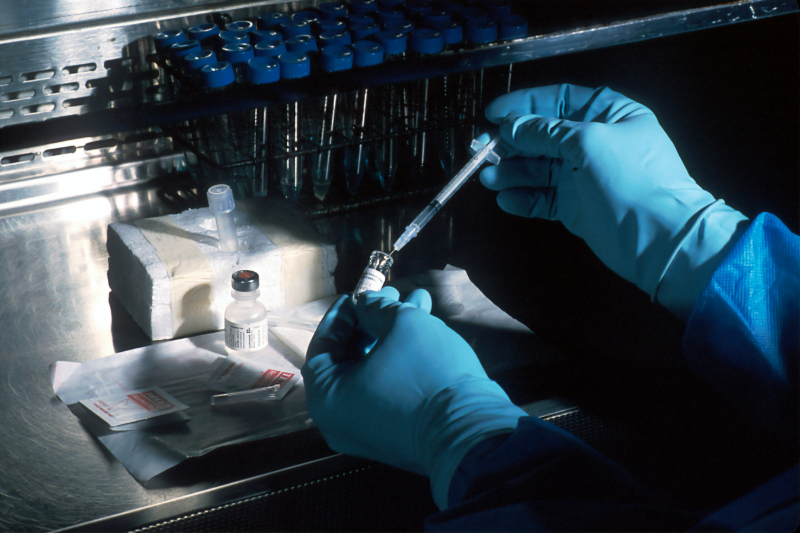

Talvolta, in ambito clinico, la propria storia genetica può essere reperita in modo inatteso. Questo è il caso dei così chiamati incidental findings, che in italiano potremmo tradurre con l’espressione di “reperti incidentali”. Esistono, pertanto, circostanze in cui i test di compatibilità genetica, realizzati ai fini della valutazione di una compatibilità tra due soggetti che si sottopongono ad un intervento invasivo di donazione d’organo da vivente, fanno emergere risultati inaspettati, quali l’assenza di compatibilità genetica tra gli stessi, mettendo in luce delle informazioni di natura genetica che potrebbero determinare importanti conflitti tra i due pazienti in gioco, il futuro donatore e il futuro ricevente, e dunque il fallimento della donazione stessa.

Quale verità dovrebbe essere comunicata? È doveroso oppure non necessario comunicare il risultato del test genetico di un padre e di una figlia? Quale informazione dovrebbe essere trasmessa affinché il consenso possa essere definito informato? Quale informazione deve a tutti i costi essere comunicata in vista del trapianto?

Certo, se clinicamente le indagini genetiche dei due soggetti, aventi un legame familiare, portassero ad un’incompatibilità unicamente genetica tra gli stessi, ci si potrebbe interrogare sul tipo di informazione che i clinici dovrebbero sentirsi obbligati di comunicare al fine di garantire il successo del trapianto. Pertanto, l’incompatibilità genetica risulterebbe un dato irrilevante. I medici potrebbero dunque limitarsi a trasmettere l’istocompatibilità al trapianto, senza fornire ulteriori informazioni. I sostenitori del “non dire la verità” ritengono inoltre che l’autodeterminazione del paziente, in particolare di chi dona, potrebbe essere ostacolata e aggravata da un’informazione pericolosa che limiterebbe la libertà individuale stessa, impedendole di scegliere ciò che davvero desidera: in altre parole, conoscere la propria origine biologica, in un momento così delicato della propria vita, potrebbe offuscare quel desiderio profondo che l’avrebbe spinta a donare. Il privilegio terapeutico1 – espressione utilizzata in etica quando non si vuole fornire tutta l’informazione per il bene del paziente – rappresenterebbe dunque una declinazione del to not harm, di stampo ippocratico. Un ultimo fattore da considerare è il diritto alla privacy che, nei confronti di “chi sa” costituirebbe un diritto da rispettare fino alla fine.

Dall’altro lato, “il dire la verità”, come lo rivendicano i suoi difensori, legittimerebbe il donatore a dare un consenso totalmente libero alla donazione, oppure a rifiutarsi in seguito ad una ponderata riflessione tenente in considerazione tutti gli elementi fondamentali per la scelta, compresa l’informazione sull’identità genetica. Avere tutta la verità, e non solo un parziale insieme d’informazioni, permetterebbe a chi dona di riconoscere pienamente il valore della donazione, anche e soprattutto qualora questa fosse destinata a quel padre che biologicamente non le ha dato la vita. Diversamente da chi sostiene che la comunicazione di tutta la verità potrebbe determinare un’insicurezza, se non addirittura un rifiuto, alla donazione, una piena comunicazione potrebbe contribuire ad aumentarne la consapevolezza da parte di una figlia oppure di un figlio al proprio padre, una consapevolezza frutto di una riflessione data da tutte le informazioni necessarie per il consenso. Vero è, infine, che “non dire la verità” ai soggetti implicati nel percorso del dono significherebbe anche mettere in pericolo la vita del ricevente nel caso in cui, in un futuro prossimo, potessero sorgere delle malattie trasmesse dal donatore stesso, la cui identità dovrebbe poi comunque essere svelata.

Nell’obiettivo di superare queste due posizioni antitetiche, il Comitato Nazionale della Bioetica (CNB), propone una soluzione che condivido. Questa indicherebbe pertanto che:

«I consultandi siano informati preliminarmente, nella consulenza genetica pre-test, delle potenzialità e dei limiti delle analisi e delle differenze rispetto ai test tradizionali, nonché informazioni sui possibili legami biologici di parentela e informazioni di interesse farmacogenetico e di medicina di precisione»2.

L’anticipazione, da parte dei medici, della potenziale esistenza d’informazioni genetiche impreviste potrebbe costituire una buona opportunità di comunicazione affinché ciascun agente morale sia consapevole del fatto che i test genetici potrebbero far sorgere dei risultati inaspettati.

La verità, quella stessa verità che Kant acclamava a tutti i costi, dovrebbe essere difesa, certo. Talvolta, però, dire tutto il vero potrebbe ostacolare il libero esercizio della propria libertà. Proprio per questo, è fondamentale ricordare come per il filosofo tedesco, se da un lato la menzogna è negazione del dovere morale dell’uomo poiché contraria al vero, dall’altro esiste una differenza tra il “dire il vero” ed “essere schietti”. La seconda pertanto, consiste nel comunicare tutta la verità, ovvero tutte le informazioni senza riserva, senza nemmeno far riferimento ad un contesto con variabili determinanti; la prima, invece, è basata sul trasmettere il vero, ma non tutta la verità, una verità i cui dettagli potrebbero anche nuocere l’altro. Ecco perché, forse, la decisione presa dal CNB, ovvero quella di aprire uno spazio di comunicazione antecedente alla realizzazione dei test genetici, potrebbe costituire una buona opportunità per dare voce a delle “verità” che potrebbero complicare il percorso di cura successivo al trapianto. Ciò nella finalità di rispettare ciascuna delle due individualità implicate nella donazione, senza invadere lo spazio dell’una o dell’altra.

Sara Roggi

NOTE

1. Beauchamp T.L, Childress J. F., Principles of Biomedical Ethics, Seventh Edition, Oxford University Press, 2012.

2. È possibile reperire il documento riguardante i reperti incidentali sul sito del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB).

Photo Credit: Evan Kirby on Unsplash.com