Magari lo neghiamo a noi stessi, ma tutti sappiamo che cosa vuol dire. Sentirsi i veri conoscitori di un mondo solo nostro. Proprietari di quell’orticello che solamente noi sappiamo come curare. Medici del proprio corpo e della propria anima, anche se talvolta qualcosa ci sfugge di mano, se spesso non va tutto bene e a farci ammalare sono delle cicatrici che, come tali, faranno sempre parte di noi ricollegandoci al nostro passato.

Malgrado tutto, ci ranicchiamo in noi stessi. Un po’ come accadeva quando da piccoli ci lasciavamo cullare dall’abbraccio della nostra mamma, sentendoci protetti, lontani da ogni pericolo, dall’uomo nero..

Ninna nanna, ninna oh,

questa bimba a chi la do?

La darò all’uomo nero

che la tiene un anno intero..

Quando c’era la mamma, l’uomo nero spariva e io potevo dormire tranquilla, seduta sulle sue gambe e con il viso appoggiato al suo seno, sentendo il battito del suo cuore.

Perchè in fondo sapevo che, lasciando tutto il mondo fuori, sarei sempre stata al sicuro. Al sicuro da ogni inganno, da ogni abbandono, dalle urla, dai lamenti, da parole pronunciate e che non avrei voluto sentire, ma che hanno fatto male e solo ciascuno di noi può davvero sapere quanto.

Perchè ognuno di noi ha un segreto e nemmeno l’amica di cui ci fidiamo di più potrà riuscire ad averne pienamente accesso. C’è una parte inviolabile, talmente profonda da non poter essere raggiunta in quanto situata in una zona polare, posta ai limiti del possibile.

Emily Dickinson riesce a rendere efficacemente l’idea di questa solitudine interiore che ci appartiene fin dalle origini con queste parole:

Ha una solitudine lo spazio,

Solitudine il mare,

E solitudine la morte -eppure,

Tutte queste sono folla

In confronto a quel punto più profondo

Segretezza polare,

Che è un’anima al cospetto di se stessa:Infinità finita.

Una dimensione circoscritta ma che, al tempo stesso, non trova un limite di percorrenza. Goccia nel mare. Punto nello spazio. Ogni elemento naturale, preso nella sua singolarità ma in quanto appartenente ad un tutto più esteso, non potrebbe mai essere messo a confronto a quella segretezza polare che si trova all’interno di noi.

Rinchiudersi in sé per scoprirla e assaporarla è un atto di coraggio.

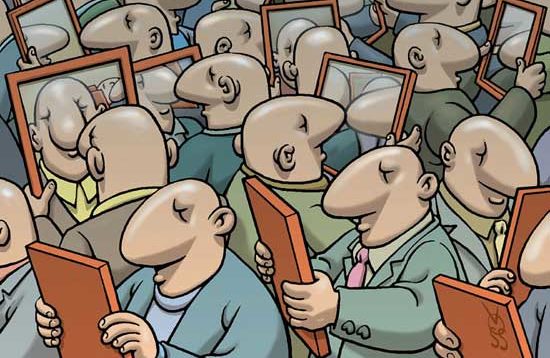

C’è chi rifiuta la solitudine considerandola come un modo che l’individuo ha per tenersi lontano dal gruppo, al fine di limitarsi a vivere in una dimensione di egoismo solipsistico.

C’è chi la considera come uno stato di minorità, un’incapacità di relazionarsi con l’altro.

Clarissa Pinkola Estés scrive che

L’esercizio della solitudine non è assenza di energia…piuttosto un dono di provviste selvagge.

Quelle stesse provviste necessarie alla donna per sopravvivere, per urlare al mondo la sua presenza..quel Io sono sempre qui, ma voi?dove siete finiti?

I doni interiori sono risorse essenziali per condividere e attraversare con l’altro il proprio mondo.

Dopotutto, stabilire una relazione stabile con l’alterità sarebbe quasi impossibile, se non fossimo in grado di dialogare ogni giorno con noi stessi, ponendoci delle domande a cui, tuttavia, è quasi sempre impossibile dare delle risposte.

Se non mi conosco abbastanza, non permetterò nemmeno a chi mi circonda di avere accesso al mio Io più profondo, a quella dimensione di me stessa che racchiude desiderio e volontà, sentimento e razionalità, odio e amore, passato e presente con una luce che mi proietta sul futuro.

Aristotele definiva l’uomo come un animale sociale: la sua finalità sarebbe quella di stabilire una società fondata sull’idea della cooperazione tra gli individui.

Come potrebbe tuttavia realizzarsi una società giusta, se ciascun membro non conoscesse i suoi simili, se si fosse tutti spinti dall’idea di creare insieme una comunità al solo scopo di accrescere, ciascuno nella sua singola sfera, il proprio potere e la propria fame di guadagno? Che senso avrebbe vivere, se lo si facesse unicamente per sé e non per e con gli altri?

C’è una differenza sottile che, tuttavia, distingue la solitudine dall’estraneazione e per comprenderla, ci aiuta Hannah Arendt, con una bella pagina tratta da Le origini del totalitarismo:

[…] L’uomo estraniato (eremos) si trova circondato da altri con cui non può stabilire un contatto o alla cui ostilità è esposto. L’uomo solitario, invece, «può essere insieme con se stesso», perché gli uomini hanno la capacità di «parlare con se stessi». Nella solitudine, in altre parole, sono con me stesso, e perciò «due-in-uno», mentre nell’estraniazione sono effettivamente uno, abbandonato da tutti. La riflessione, in senso stretto, si svolge in solitudine ed è un dialogo fra me e me; ma questo dialogo del «due-in-uno» non perde il contatto col mondo dei suoi simili, perché essi sono rappresentati nell’io con cui conduco il dialogo del pensiero. Il problema della solitudine è che questo «due-in-uno» ha bisogno degli altri per ridiventare uno: un individuo non scambiabile, la cui identità non può mai essere confusa con quella altrui. Per la conferma della mia identità io dipendo interamente dagli altri; ed è la grande grazia della compagnia che fa del solitario un «tutto intero», salvandolo dal dialogo della riflessione in cui si rimane sempre equivoci, e ridandogli l’identità che gli consente di parlare con l’unica voce di una persona non scambiabile.

L’individuo per riscoprire la sua unicità ha bisogno della mediazione dell’alterità. L’altro, in quanto diverso da sé, permette il riconoscimento dell’Io con sé stesso. La relazione diviene essenziale per l’operazione di riconoscimento.

Per sorpassare il luogo comune del detto “Meglio soli che male accompagnati”, è giusto valutare il modo in cui la solitudine acquista dignità solo se messa in rapporto con altri individui, dotati di altrettante singolarità e “solitudini”.

Riconoscersi come autenticamente unici solo se diversi.

Sara Roggi

[immagini tratte da Google Immagini]